张謇癸卯东游三题 / 徐俊杰

张謇癸卯东游三题

□ 徐俊杰

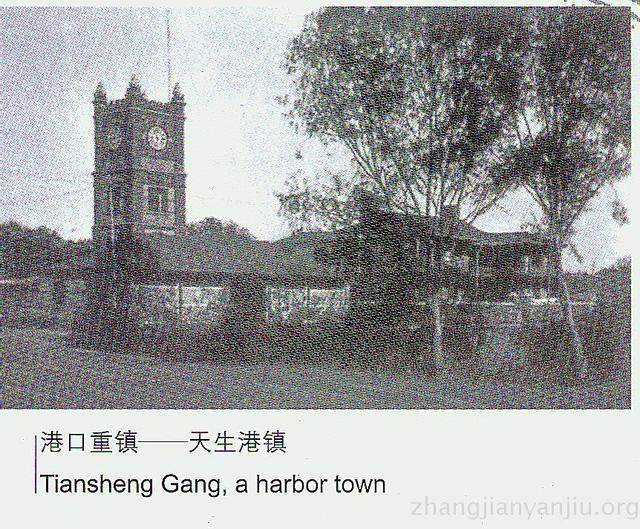

两个甲子之前的1903年(旧历癸卯年),一心睁眼看世界的张謇先生终于得偿夙愿。他从日本驻南京领事天野恭太郎处得到了当年3月1日至7月31日大阪举行的日本第五届内国劝业博览会招待状,于5月21日起东渡日本考察,历时70天,并撰成《癸卯东游日记》(以下称《日记》)印行。之所以说是夙愿,是因其早欲成行,以“谗言高张”而稽延。《啬翁自订年谱》说得明白:“自丙戌会试报罢,即谓中国须兴实业,其责任须士大夫先之,因先君意事农桑,竭八年辩论抵抗奋进之力,仅成一海门蚕茧业。甲午后,益决实业、教育并进迭用,规营纺厂,又五年而成。比欲东游,以资考镜,不胜谗谤之众。是年正月,南陵徐乃昌寄日本驻宁天野领事致博览会请书至,乃行。”显然,对于事业刚刚起步、苦心经营之张謇,亟须相关“考镜”以谋其进一步发展。

《日记》内容详赡,多有可读性。其所记旅馆中“听二华生论日人十年内与华人交际情状”一段,颇为有趣,对于二生所言,张謇皆分别以“是说也,我思之”为结。一生以为“彼亦学欧美耳,我学其似而仍须欧美之真是学,而又须摧眉抑颜以受之,不若尽中国学子分游欧美。”一生则以为“登高必自卑,行远必自迩。以我普及教育未兴之人,一蹴而几欧美,是责三尺之童以乌获之任,鲜不蹶者。不若就其犹近我者而借径焉,以为枻也。”二生似两位辩手,说得头头是道,张謇认为所言皆有道理,并详细记入《日记》。若就此次张謇之东游而论,自属“就其犹近我者而借径”也,至于赴欧美考察的任务,后来自己不能成行,就交给儿子张怡祖了。

对于张謇癸卯东游,各方学者之研究成果已是不少,值此一百二十周年之际,不揣谫陋,试为三题,聊以为纪念。

一、从临行留启,看张謇东游的动机

所谓“临行留启”,指的是1903年7月23日张謇致内藤湖南、西村天囚函,此四字出现在最后。函件开头“连日考察实业,促促鲜暇”,连同下文“顾念今世,乃无桃源,又既自任一方之教育,若不力求农工业之进步,则后此必见窘相。世无助我之人,益不得不求独立”读来,当知其此行动机并非只是为了考察劝业博览会,实业、教育方为考察的主要对象。此函随后几段文字则主要商量从日本所请教习和保姆相关事宜:“师范教习及保姆二事,归后一月,必有书来。惟目前经济实属困难,师范教习和田君月俸可否略减?”“至下走前拟订请折井夫人之合同,既经折井君酌量增减,其如何措词,亦请由西村先生先行见寄。”“教习保姆月俸不太多,则所订年限可以展宽。若俸多,则不得不于年限中缩除也。”

此函读竟,颇能引发对于张謇东行动机的思考。需要说明的是,本文所言之张謇东游动机,直接从“为什么要去”或者“想干嘛去”展开,并不从心理学“决定行为的内在动力”之理论角度探讨。试分述为三:

开眼界

在《张謇全集》中,唯有一次使用“眼界”一词,在《致东三省民政长函》最后,张謇提醒:“尤当放宽眼界,图国家久远之利”,更多见者为“眼光”。在《中央教育会开会词》中,张謇强调了眼光的重要性:“今日我国处列强竞争之时代,无论何种政策,皆须有观察世界之眼光,旗鼓相当之手段,然后得与于竞争之会,而教育尤为各种政策之根本,故但有本国古代历史之观念者,不足以语今日之教育,以其不足与于列强竞争之会,即不足救我国时局之危。今日最亟之教育,即救亡图强之教育也,然非有观察世界之眼光,则救亡图强之教育政策无自而出。”这个开幕词作于1911年,是张謇关于“世界眼光”最重要的一段论述。1917年《通海甲种商业学校落成演说词》中又说:“旧时商店之学徒,洒扫应对,经历三年,稍具知能亦堪效用,然无商业学术,无世界眼光。”1922年,《科学社年会送别演说》再次论及眼光:“以今日中国之资本家,其眼光尚未能辨科学之足以改进其事业,唯欢迎人能包其事业赚钱。”

眼界为见之广度,眼光为识之高低,必见之广而后能识之高。眼界最大,莫过于世界;眼光最高,莫过于世界眼光。不断学习则是养成世界眼光的唯一途径。张謇《商业初等学校演说辞》中说:“天演公例,不进则退。我如何能不退?如何能进?此非有世界之观念与商战之知识不可。如何而发生此观念,养成此知识?自非学不可。”对于张謇而言,阅读中外书籍、报刊是其学习的主要手段,与外国专家、外派学生、驻外代表、外国领事等交流,是其获取世界最新动态的重要渠道,而此次东游则成了实地考察,掌握第一手材料的难得机会。于是,为了打开眼界,张謇来到日本。通过现场学习,他更为真切地拥有了世界眼光,也就有了上文提及后来关于“世界眼光”演说的底气。

从《日记》的一小段记载中,我们或可以领略到张謇此行眼界的打开和眼光的提升:“夫世界气魄人造之,天之气魄则抟抟大地,高者山,而下者泽耳,宁便可倚?适有所触,牵连记之。观电气光学不可思议馆火焰舞,既曰电气光学矣,便有可思议,应曰非不可思议馆。”张謇应该是第一次见到这样的“火焰舞”,也算是开了眼界了。但他对于科学的东西,从来都不会大惊小怪,于是对馆名提出了疑问,“既曰电气光学矣,便有可思议”,应曰“非不可思议馆”。显然,张謇的眼光已远远高出常人。

求善法

魏源在其著作《海国图志》中提出“师夷长技以制夷”的思想主张,明确把是否学习西方国家“长技”提高到能否战胜外国侵略者的高度来认识,向处于巨大变局中的中国人提出了“向西方学习”的新课题。这成为后来实践意义上的洋务运动甚至维新变法等革新运动的先声。面对国难深重的严酷现实,张謇对于西方先进的科学技术和发达的物质文明,也始终抱以一种开明而积极的态度:“今外洋各国与我交涉日深,机局日逼,若我仍持此因循之习,固陋之才,浮游之技艺,断不足以御之。”于是学习西方的先进技术显得尤其重要,而技术以外,犹有可学之处,故言之以“善法”,即“好的方法”。

到日本以后,见日本政府之“善法”,张謇即大为赞赏。《日记》载:“日本凡工业制造品运往各国,出口时海关率不征税,转运则以铁道就工厂,又不给则补助之。国家劝工之勤如是。然地少谷贵,工资与制作之业并增均长,而言工业者犹务进不已也。与世界竞争文明,不进即退,更无中立,日人知之矣。”

当然,长技之可求者尤多,试以盐业考察为例。1907年张謇《致吕四同仁泰盐业公司各股东公启》:“癸卯春,汤、罗、徐、刘君集股本规银十万两,购吕四李通源盐垣,建立同仁泰盐业公司时,謇适东游,得诸君函,即为调查日本制盐法。”东游之前,张謇所创实业、教育、垦牧等事业已初具规模,而对于长期关注的盐业而言,正值同仁泰盐业公司成立之际,于是又借机考察了日本的盐业。在开始参观博览会水产馆的时候,张謇对日本盐的评价不高,认为不如吕四之盐:“宫城之盐,其第一等与余东同,不逮吕四也。日本产盐不足供民食,比藉台湾盐运入以赡之。”随后的考察中,张謇始终将盐业挂在心头,终于在张謇回程之际,实现了最为密集的一段盐业考察,先后访问了改良煎盐之釜的实业家井上惣兵卫家、“盐田之王”野崎家和盐业调查所。在井上家,因其改良之釜颇为精良,其煎法亦善,张謇便详细记录了相关数据。读1904年3月《变通通九场盐法议略》可知,张謇后来还关注到其釜之更善者:“釜式有四,以井上惣兵卫发明之釜式为良。近时田泽氏参用美法,复有发明,较井上制用煤可省其半。日人工商业之进步也,盖于人己之间、新旧之法,日省而月试之,故能岁有增进。”而在野崎家,张謇还留下了多件墨宝,计有两件条幅、一个扇面和两通手札,至今犹存于野崎家盐业历史馆中。其中一札并为《张謇全集》所失收:“仓猝过访,辱承厚爱,旅人叨荷万分。行遽不能久奉清谈,谨此为别,异日东来,当再修谒。野崎先生侍史。张謇拜启。”留下了考察的实物证据。

张謇对于“善法”自然也并非盲目接受。《二十五年报告会呈政府文》中言其考量之道:“对于世界先进各国,或师其意,或撷其长,量力所能,审时所当,不自小而馁,不自大而夸。”

广交游

张謇深知欲成其事,必先得其人,尝言“苟得其人而行其义焉,何所不可”(《夏五月辛酉公会齐侯盟于艾》)、“凡中国商业不振,固由办事者不得其人,实亦由于事无经验,始谋未密。”(《再请奏派大员督办渔政咨呈南洋大臣》)。早在答优行试首场题中,张謇就认为“人世交游之地,丛过尤甚于独居”。于是张謇从年轻时起,就广泛交游,其一生交游之广,世所罕匹,而东游更可拓展海外交游面,便成为张謇此行的又一动机。

《日记》中,张謇曾感叹“执笔论事而悔读书之少,临事需人而悔储才之迟”,并自我反省“举世所同,余尤引疚”。这里的意思很明了,是对于教育重要性的表达。但人才需要培养,同时人才也需要发现,而且可以引进。张謇的东游,反映了他对人才需求的迫切之愿。事实上,上文所及至藤泽、西村函中就体现了欲从日本请教习和保姆的动机。

癸卯东游期间,张謇“结识了许多日本友人,皆是日本著名人物。如汉学家藤泽南岳,汉学家、日本朝日新闻的记者西村天囚,同为当时朝日新闻记者的内藤湖南,朝日新闻的创始人村山龙平,朝日新闻的社长上野理一,前文部次官、三十四银行行长小山健三,大阪商业会议所会长土居通夫,前福井县知事、朝日新闻记者关新吾,东京高等师范学校校长嘉纳治五郎,札幌农学校校长佐藤昌介,札幌农学校教授南鹰次郎,子爵、东亚同文会会长长冈护美,乐善堂主人、东亚同文会会员岸田吟香,前文部省大臣、枢密顾问官田中不二麿,以及冈山的盐业家野崎武吉郎等人。”

其实张謇在日本所结识之人,应该还有更多,试举一例。在日本东京古典会网站“平成28年度古典籍展观大入札会出品目录”下“近代书简·草稿·书画类”第1636号可见一件张謇致“安住伊三郎宛书简”,其所用信笺印有“宣统元年”四字楷书,署“十二龄童通州张怡祖书”字样,封套书:“日本大阪市北区富田町,日清新闻监督安住伊三郎殿玉启,清国南通州师范学校张缄。”这是一封张謇佚函,颇为珍贵。此函全文如下:

安住先生足下:

癸卯东游,曾亲雅范。流光易逝,七载于兹。缅想蜻洲,时殷鹤企。顷蒙翰简,推奖逾恒。揣分循涯,深以为愧。承示日清新闻,关系东洋实业。命题报首,藉志同风。区区拙书,殊不足道。附之骥尾,良足为荣。着于佛头,颇惭遗玷。贵友所属,一并写呈,无任惶恐。惟冀餐卫休胜。不宣。

张謇顿首 四月初七日

此函录于此,为张謇广交游之例证,虽然就函件本身,多有可研究之处,因非本文探讨范围,权且置之。

二、从耕织图跋,看张謇东游的思考

《张謇全集》载张謇1905年所撰《耕织图跋》中有这样一段文字:“内府佩文斋初印本,往见于都门厂肆。癸卯东游日本,于其东京市上东阳堂复一见之。盖日人重摹,精好乃不减于初印。日人之初兴农学也,以同洲风俗尚近之故,一切采我故书。昔我商人贩明徐氏《农政全书》而往者,以千百计,而北海道亦设清国农事试验场,固知中国之失而当求诸夷者,不独礼教为然,即一图可例矣。”《耕织图》历代都有,这里指的是《佩文斋耕织图》,由清初画家焦秉贞绘图,大臣朱圭、梅玉凤镌刻,清圣祖玄烨题诗。内收“耕图”、“织图”各23幅,再现了江南农村粮食生产从浸种到入仓,蚕桑生产从浴蚕到剪帛的具体操作过程,表述了农夫织女勤劳寒苦的生活,也成为我们今天研究古人农业生产技术的珍贵形象资料。而所谓“东阳堂”复见者,最早为日本明治二十五年(1892)东阳堂套色石印本,如今拍卖会上犹能见到。

张謇在跋中感叹“中国之失而当求诸夷者”太多,日本之农学也好,礼教也罢,皆缘于中国,而能加以发扬,从《耕织图》中更可推见其余。当然,张謇之东游,非唯求其中国之失者,在考察途中,还有其他的思考。《日记》内容除了每天的所见、所闻,甚是完备以外,还有一并记入之所感、所思,研究价值尤未可轻。有些虽寥寥数语,其真知灼见,往往鞭辟及里,发人深省。试分述为三:

判高下

所谓高下,包括许多层面,大者如国家、民族层面,小者如行业、技术层面,《日记》中都有涉及。而高下之分,必缘于比较,有中日之比,有行业之较,从中可以领略张謇此行之所得。

张謇发现,日本之治国有方,与晚清相比,高下立判:“日人治国若治圃,又若点缀盆供,寸石点苔,皆有布置。老子言‘治大国若烹小鲜’,日人知烹小鲜之精意矣。”此为张謇一日寻访町村小学校、私立鹤鸣女子学校、伊良林寻常小学校后所思之一。他从参观学校看到的是“日人治国若治圃”之道,并引老子言,极称其“烹小鲜之精意”也。这正是日本高明之所在。又有所思者二:“余向谓中国兴学之难,在学生食宿费多,其食宿费多,仍由于学校少,而从学者多去其乡也。观此益有征。”后来,张謇在《致通州劝学所教育会函》中将原拟“每所之地纵横二十五方里”设一初等小学,“拟改为每十六方里,设一初等小学”,应该就是此思想的实践。

再看日本国教育体系,张謇在参观“高等师范学校”时感叹其“有本末表里”:“直接之系属则寻常师范学校及中学校,其附属则寻常高等小学校及单级小学校,为师范生练习教授管理之地。脉络贯通,义类周匝,可谓有本末表里者矣。”1902年刚创成通州师范的张謇深知“师范者,兴学之本”,接下去慨叹我国师范教育起步之晚:“戊戌后宜有官立师范学校,否则庚子后必有之,何至使我二十二省之人,上者有七圣迷方之叹,下者有群盲揣日之哗。”

对于实业之高下,张謇在参观“范多隆太郎所有之铁工所”后,发其所思,该“工场面积六千七百余坪,当中国四万余方尺,资本一百五十万元,能造汽车及浚渫机船,匠目无欧洲人,台湾基隆有分场。”所较者江南机器制造总局,称其“规模之大,经费之宏,几几十倍于此,曾未为农工实业造一船制一械,以市于民而收其利,以助农商之业而分人以利。彼此相较何如也?”上海制造局是作为兵工厂的存在,张謇并非不知道,之所以拿来作比,是要说明同样是实业,其宗旨之不同,对社会的贡献就不一样。

全面考察日本结束以后,在归国的船上,张謇还对日本作了一个总结的评判,其所判高下者,为日本之诸业:“就所知者评其次第,则教育第一,工第二,兵第三,农第四,商最下。”对于日本最发达之医学,则表述为“日本医学发达最先,非独其士大夫所自负,德、法各国闻亦许之,余以兹事繁重,非绵力所能办,故绝未注意,无从赞一辞。”但这显然为之后张謇创办南通医院埋下了伏笔。至于诸业次第的由来,张謇说明了自己的标准:“此皆合政、学、业程度言之。政者,君相之事;学者,士大夫之事;业者,农工商之事。政虚而业实,政因而业果,学兼虚实为用,而通因果为权。”其实,若就“政、学、业程度”而言,也可立判日本与中国之高下。

辨是非

张謇《致潘华茂、郭勋函》以为“凡事以是非定成败,以轻重定利害”,将“是非”之重要性提到了决定成败的高度,“是非”二字说来简单,其实不简单,因为分别是非,须有明辨之功夫。张謇《师范校友会演说》言“须下博学、审问、慎思、明辨功夫”,是明辨又须在“博学、审问、慎思”的基础上,所以并不是容易的事。张謇在《日记》的反思文字中,颇有涉及明辨是非的思考。

比如在接受内藤湖南所赠《夷匪犯境闻见录》时,就有一段相关的表述:“此录不知何人所辑,载道光朝夷祸事甚详,日本以安政丁巳再版,已四十七年矣。由今回溯当时之朝野上下隔于外情,今稍有知识人皆能哂之。不能审敌者其不能克敌,固宜日本得此录,悬为殷鉴,遇事参校,遂获大益。语曰“前事不忘,后事之师”,愿为我政府诵之。”这是一本我国道光、咸丰年间自己的书,日本重印,并“悬为殷鉴,遇事参校,遂获大益”,张謇是之;而中国“当时之朝野上下隔于外情”,一味闭关自守,“不能审敌”遂“不能克敌”,不知“前事不忘,后事之师”,张謇非之。

关于垦地,《日记》载“佐藤为言,北海道未垦地尚十分之九”,并言及“国家定令垦熟之地逾二十年征税,今止征郡町村税,[郡]每一反步征二钱五厘,町村税每一反步征五钱至七钱。此郡税町村税,全供地方警察、学校一切之用,国家不利之也。”似此等优惠政策,张謇是之。并反思道:“合我二十二行省计之,如北海道者何止百倍,人民之可募而移者何止千倍,使尽如此经营,于富强乎何有?”“而抉其病根,则有权位而昏惰者当之矣。”张謇非之。

至于日中教育之是非,张謇更明辨之,所谓“日本初效美国学制,全国建师范学校五所,或云八所,延美国教习二人,余以曾读西书者当之,生徒二百许人,教科书则文部省编纂颁行。今则每府、县各建一师范学校,又增建女子师范学校,为广设幼稚园之本。教科书已屡修屡改、凡事入手有次第,未有不奏成绩者,其命脉在政府有知识,能定趣向,士大夫能担任赞成,故上下同心,以有今日。”张謇是之。随后对比中国当时的境况:“一室之中胡越异怀,一日之中朝暮异趣者,徒误国民有为之时日也。”张謇非之。

张謇把日本之教育列为第一等次,甚至以“学国”二字对日本予以褒扬:“自维新变法三十余年,教育、实业、政治、法律、军政一意规仿欧美,朝野上下孜孜矻矻,心摹力追,其用意最当处在上定方针,下明大义。今男女学生制服亦渐次更变矣。孟子以晋国为仕国,余谓日本真学国也。”

究利弊

张謇为做事之人,对于行事之利弊考量最为看重。在“观蹴上至京都之舟溜”系统时,张謇大赞其法,深赞其利,感叹曰:“往闻苏堪述之,不能晓其法,今见之了然矣。江浦朱家山口若用之,岂不大利。”此言其利。又闻“小山言警察愈密,盗亦愈巧”,感叹“夫弊生于法,无古今中外一也。”此言其弊。

俗语谓“事有一利,必有一弊”,此中便有一“究”字,究竟是利大于弊还是弊大于利,唯须以利大于弊者行之。即从“弊生于法”而言,法故有其弊,未可因弊而废法,以其利大于弊也。在考察日本造币局时,张謇就此有一段考究,深刻说明了此中意味:“华人苦货币之困久矣,近有改银、铜币之说,然不造金币,则金日流于外而日贵,且无本位,则代本位者势必有穷,非计也。我政治家之性质,习惯有一大病,则将举一事,先自纠缠于防弊。不知虫生于木,弊生于法,天下无无虫之木,亦无无弊之法,见有虫则去之,见有弊则易之,为木计,为法计,虽圣人不过如是。而我之有立法权者,未更未见弊之法,先护已无法之弊。”其利大于弊者,在随后一句中说得更清楚:“东西各国办事人,并非别一种血肉特造,止法度大段公平划一,立法、行法、司法人同在法度之内,虽事有小弊,不足害法。”

有些事情,利弊较然,比如张謇考察之时认为日本的度量衡器,以其利至大,就值得推广。因“往持同度量衡之说久矣,以为是国权之所寄也”,张謇特意“从市上度量衡器贩卖所买度、量、衡各一器”,仔细推究其量度。赞其利于实用之余,认为此器物当有广阔的市场前景:“今姑准日制赢缩,平均通计之,每度器一税二十五文,量器一税四百文,衡器一七百五十文,华人四万万,以一万人人用度量衡各一器,初年亦可得钱一万万圆。以后每岁按三成计,亦可得三千万圆。即使省之以倍,数亦匪细,不犹愈于他捐之扰扰乎。”最后总结为:“此其道有三:一则有所附而取,一反是;一则商失其暂时自便涨缩之利,而士农工得永久共便画一之利,一反是;一则证万国之通例,复三代之旧规,合于公理,一反是。利弊得失,宁不较然?愿闻吾言者更平心而计之也。”

张謇更从中日两国文化传统上考量,得出其“大概风俗”各有利弊之“相因者”:“凡日本工商业稍大者,其用器皆识其姓名,几成通例。以中日大概风俗论,日人緻而中人纑,日人褊而中人廓,利弊各有相因者也。”其中有几个生僻字:緻,精细;纑,麻线,引申为粗;褊,狭隘;廓,空阔。日人细而窄,中人粗而阔,与行事上多能体现,“其用器皆识其姓名”可为例证。

三、从翁同龢函,看张謇东游的意义

张謇东游回来以后,就将《日记》整理出版,并寄送部分师友。翁同龢得到《日记》后有一复函,见于扶海垞藏《翁松禅致张啬庵手书》:“南北辽隔,相思不见,使者来,得手书并《东游日记》,凡所谘度,步步踏实,所纪皆综其大端而切要,可仿者其凿井、牧牛二事乎?近人细字书每不欲观,观足下所著则娓娓不倦,何也?”从这封信中可以看出翁同龢对张謇《日记》的高度评价。至于其中“可仿者其凿井、牧牛二事”,最为实用,简便易学,遂为提及,当然翁氏绝不会认为张謇东游的意义仅止于此类小技术。事实上翁氏还将此书推荐给自己外甥俞钟銮,并认为张謇在东游考察以后,必能更有作为,而将南通建成“一都会”,此见翁同龢手札真迹影印件,文曰:“《东游日记》一册,通州张生所著,异于寻常谈瀛者流,此事自关学识也。张生方事垦牧、创学校,冀他日江淮间成一都会。”

正如翁氏所言,《日记》“异于寻常谈瀛者流,此事自关学识也”。学而后有识,张謇东游乃“行万里路”之学,其原本已颇精深之学得以拓展,其“识量”也随之大幅提升。归国以后,将学识致于用,对其地方自治产生了巨大作用和深远影响。试用三个源于科学领域的名词来分述其意义,当然并不涉及相关学科,只是从字面上借来一用。

参照系

甲午以后,张謇对日本进行了深入研究,并将其作为参照借鉴之对象。早在东游之前的1901年,张謇在其《变法平议》中就多处提及宜仿效日本之法:“宜仿日本外务省,以通知时事之大臣领之,佐以才俊”;“仿日本例,明定权限”;“姑仿日本俸例而增之”;“仿日本度量税,每照收税五圆,亦充就地支办之用”;“是宜仿日本成范,铸行铜圆”;“其学有专门,其法宜先仿日本”;“其应特立者,仿日本学习院,于京师五城扩官学堂十区”;“宜先于各府州县城,设警察官立警察学堂,采日本警察章程为课本”;“夫更番入学,改良进步,固日本陆军户山学校之规模,可则而效之也”;“仍采日本陆军经理学校法,课而行之”;“所当以日本刑法,合我之禁令风俗,而著其可行可守之纲目”。

所以此次东游,张謇其实就是找参照系去的。对于张謇东游的宗旨,最常被引用的一段是:“学校形式不请观大者,请观小者;教科书不请观新者,请观旧者;学风不请询都城者,请询市町村者;经验不请询已完全时者,请询未完全时者;经济不请询政府及地方官优给补助者,请询地方人民拮据自立者。”张謇从实用的角度向日本学习,不啻为明智之举,于是张謇考察带来的第一意义便是找到了事业的参照系。

参照系找到后,张謇回来即行实践。比如盐业改良,张謇认为“顾不参用新法,则狃于淋卤必用灰,摊灰必择场之说,必不能统一,故参仿日本盐田为必不可缓。”同仁泰盐业公司就设“仿日本法试验场”。《同仁泰盐业公司丙午年说略》中言及:“改良之第一事曰试仿日本盐田。甲辰年雇日本工师一人,工手二人,仿造盐田,用费逾两万。”张謇还想把试验场推广,1905年《致周馥函》函:“愚意拟请公熟商北洋,会衔奏请长芦、两淮各仿日本官设盐田试验场,设场开办,长芦可就,天津、两淮即就。”1906年《致铁良函》:“今即不能遽尽更革,何妨奏令南北洋仿日本盐田改良法,各设一区试办?”

张謇在其他领域的改良,也多有将日本作为参照系者:《通海垦牧公司第三届说略》言及“一为船闸,制仿日本,可开可闭,开可泄水过船,闭可御浊潮、蓄淡水,农商两利”;《咨呈南洋大臣》言及“俟渔业发达,即就驻所之旁建屋,仿日本设立水产学会及驾驶练习所”;《代某给谏条陈理财疏》言及“仿日本法,分制造、修复、领卖为三业,或兼或独,听民自报,给予执照。每一执照税,视日本保证金为损益。愿兼领三业者,即纳三照之税”;《规画江宁贡院改建市场说明书》言及“将来以至公堂为会场,监临堂可为苏议会所,监试堂可为皖议会所,故仿日本北海道厅建筑法,以此所位置十字马路之中心”。

催化剂

日本的经验,通过张謇的择取或发挥,都在他此后的实业与教育实践中得到了具体的应用。尤其值得注意的是,张謇的日本之行,让他有机会亲眼看到“明治维新”给日本社会带来的巨大变化,从而痛切地感到:中国要兴旺强盛,必须效法日本实行政治制度的革新。而他在政治领域最主要的作为莫过于立宪。张謇晚年,在其《啬翁自订年谱》序言中曰:“此四十八年中,一身之忧患学问出处,亦尝记其大者,而莫大于立宪之成毁。”东游之前,张謇尚无明确之立宪主张,只有“议政院”和“府县议会”的构想,东游之行则对其自己最为看重的立宪运动起到了直接的催化作用。

从日本回国以后,当年除夕,张謇在日记中写下一段话,发现中日差距产生的深层原因在于“立政之宗旨”,并痛恨“无人能举以为圣主告也”:“日本全国略与两江总督辖地相等,若南洋则倍之矣。一则致力实业、教育三十年而兴,遂抗大国而拒强国;一则昏若处瓮,瑟缩若被絷。非必生人知觉之异也,一行专制,一行宪法,立政之宗旨不同耳。而无人能举以为圣主告也,可痛可恨。”当时日俄战争刚刚爆发,故有“抗大国而拒强国”之谓。

张謇随后积极地推动立宪运动。1904年5月10日、13日分别与蒯礼卿、张之洞谈立宪,又为张之洞、魏光焘起草立宪奏稿;1904年下半年,编译刊印《日本宪法》《日本宪法义解》《日本议会史》等资料,以普及宪政知识。1905年7月间张謇又写了一封长信给袁世凯,意欲借袁之力实现立宪:“公今揽天下重兵,肩天下重任,宜与国家有死生休戚之谊,顾亦知国家之危,非夫甲午、庚子所得比方乎?不变政体,枝枝节节之补救,无益也,不及此日俄全局未定之先,求变政体,而为揖让救焚之迂图,无及也”;“日俄之胜负,立宪、专制之胜负也。今全球完全专制之国谁乎?一专制当众立宪,尚可幸乎?”“日本伊藤、板垣诸人共成宪法,巍然成尊主庇民之大绩,特命好耳。论公之才,岂必在彼诸人之下。即下走,自问志气,亦不在诸人下也。”当时日俄战争虽未结束,但胜负已分。张謇认定这场战争的胜负就是“立宪、专制之胜负”。

袁世凯对于张謇的话颇有感动。加上“孙宝琦在驻法公使任内,也以立宪的意思向政府奏请;国内南部的老新党名士,大部分都受了梁启超的言论影响,此倡彼和,于是二三疆吏也相率建议立宪;中枢诸亲贵也知道立宪两字是无可反对的了。”

立宪之路曲折多变,张謇锲而不舍,而日本之行继续催而化之。从1909年末到1910年张謇为首的江苏咨议局又领导了几次以设立责任内阁和早开国会为目标的大规模的请愿活动,把立宪运动推向高潮。

关节点

张謇以实业、教育、慈善三位一体展开的自治实践,从实业起,以教育随,以慈善补,且行且思,终成伟业。癸卯东游无疑又是一个重要的关节点,于其知、其行的影响,皆占据无法取代的地位。张謇明确说:“乙未以后,经始实业;辛丑以后,经始教育;丁未以后,乃措意于慈善。”实业与教育之行,均在癸卯之前,东游以后,二者得以加速发展与完善,其关节点意义自不待言,惟慈善居其后。虽然,张謇慈善之行早在癸卯之前已有之,慈善一事,也非其考察重点;但东游所见相关情景,对其促动极大,张謇的慈善观随之发生根本性变化。其关节点意义因而凸显了起来。

其时,张謇参观盲哑院,《日记》载:“盲者教识字母,教算,教按摩,教音乐,教历史、地理。盲者教之。聋哑者,教习画,习裁缝,习绣,习手语,习体操。哑者教之,亦有不盲不哑者助教。一哑生藤元画楚楚可观,为市其山水一幅。”又见“一盲生能于小长方铜范中针刺字母”,便“以一圆奖之”,又依院例“纳助费十钱”。至此,张謇的举动依然还是其原有慈善观的外化,而随后张謇所发之感慨,至为耐人寻味,所谓“彼无用之民,犹养且教之使有用乎。”即此一句,便是张謇慈善观由旧转新的关节点。无用之民,经慈善之举,亦能自食其力,张謇心有戚戚焉。自此节点之后,时机一成熟,张謇也办盲哑学校,办残废院设男女工场,欲其身残者能自食其力;并推而广之,设贫民工场,“教贫民子弟各项技艺,俾能自谋生活”;甚至改良南通监狱,让服役者为工,亦利重新做人;设济良所,让不良妇女学习缝纫、洗濯、手工、烹饪技艺,亦使掌握自行谋生的之本领。

说到底,这其实是“以工代赈”思想的发扬。在此关节点上,张謇豁然开朗了,所谓“授之以鱼”,终究不若“授之以渔”。作为中国传统的赈济理念,“以工代振”为其可圈点处,张謇在赈灾活动中经常提倡之。最早在1887年《上倪文蔚书》中就明确提出“或招募灾民以工代赈”;又在《重造洛阳天津桥记》中认为,集资助振“徒振济一方一时,不遍不久,且教之张口待哺,率于惰不义”,徒养灾民懒惰之心,再次提倡以工代赈,“倡北方工振协会,为灾省择地施治水利道路,用其饿人食而事于工。”如果从“不遍不久”的角度看,张謇在盲哑学校考察而提升的慈善观念,其实是解决一个“久”字,即慈善对象自我可持续发展的问题。当然张謇犹且不忘另一个“遍”字,于是便创办了大量各类慈善机构。因而,这样一次看似寻常的考察活动,其实成了张謇发展慈善事业过程中极为重要亦且影响深远的关节点。

(作者单位:本会)